Как сульфат бария способствует созданию высококачественных лакокрасочных материалов?

Сульфат бария пользуется большой популярностью прежде всего благодаря своей исключительной наполняющей способности. Это означает, что, сохраняя эксплуатационные характеристики лакокрасочного покрытия, он позволяет эффективно оптимизировать затраты на рецептуру и широко используется в различных областях, от промышленных покрытий до декоративных красок.

Что еще важнее, благодаря небольшому размеру частиц, равномерному распределению, большой удельной поверхности и превосходной текучести, сульфат бария обладает очень низкой абразивностью в процессе обработки. Эта характеристика напрямую влияет на эффективность производства: она значительно снижает износ смесительного, насосного и распылительного оборудования, продлевая срок его службы и делая производственный процесс более плавным и экономичным.

Это преимущество в полной мере проявляется при нанесении автоматизированных грунтовочных покрытий. Даже при высоких требованиях к степени наполнения, сульфат бария обеспечивает превосходную стабильность и выравнивающие свойства лакокрасочной суспензии, что приводит к исключительной однородности и гладкости покрытия. Это обеспечивает безупречную «основу» для последующего нанесения финишного покрытия, что имеет решающее значение для эффективного, автоматизированного и высококачественного нанесения покрытий.

Сульфат бария — это гораздо больше, чем просто наполнитель. Это многофункциональная добавка, сочетающая высокую наполняющую способность, низкую абразивность и превосходные выравнивающие свойства. Выбор сульфата бария означает выбор надежной «основы качества» для ваших покрытий, повышение производительности продукции и обеспечение эффективного производства.

Применение современных керамических материалов.

Применение в высокоскоростных летательных аппаратах

Высокоскоростные летательные аппараты являются стратегическим оборудованием, за разработку которого борются ведущие военные державы. Их сверхзвуковой полет и обтекаемые конструкции приводят к серьезным проблемам аэродинамического нагрева. Типичная тепловая среда для высокоскоростных летательных аппаратов включает высокие температуры и сложные, жесткие термомеханические нагрузки. Существующие высокотемпературные сплавы уже не могут удовлетворить этим требованиям, что привело к появлению композитных материалов на основе керамической матрицы. В частности, композитные керамические материалы SiCf/SiC широко используются в горячих конструктивных элементах, таких как лопатки турбин, направляющие лопатки сопла и внешние кольца турбин авиационных двигателей. Плотность этих композитных материалов составляет примерно 1/4 от плотности высокотемпературных сплавов, что приводит к значительному снижению веса. Кроме того, они могут работать при температурах до 1400°C, что значительно упрощает конструкцию системы охлаждения и повышает тягу.

Применение в легкой броне

Легкая композитная броня имеет решающее значение для обеспечения живучести современного оборудования. Разработка керамических волокон и композитных материалов на основе керамической матрицы, армированных волокнами, является фундаментальной для применения легкой композитной брони. В настоящее время основными используемыми защитными керамическими материалами являются B4C, Al2O3, SiC и Si3N4. Керамика на основе карбида кремния, благодаря своим превосходным механическим свойствам и экономичности, стала одним из наиболее перспективных пуленепробиваемых керамических материалов. Разнообразные области применения в различных областях броневой защиты, включая индивидуальное снаряжение солдат, бронетехнику, боевые вертолеты, полицейские и гражданские специальные транспортные средства, обеспечивают ей широкие перспективы применения. По сравнению с керамикой Al2O3, керамика SiC имеет более низкую плотность, что полезно для повышения мобильности оборудования.

Применение в стрелковом оружии

Стрелковое оружие, как важная составляющая вооружения, обычно включает пистолеты, винтовки, пулеметы, гранатометы и специальное индивидуальное снаряжение (индивидуальные ракетные установки, индивидуальные ракеты и т. д.). Его основная функция — запуск снарядов в целевую область для уничтожения или поражения целей противника. Условия эксплуатации стрелкового оружия включают высокие и низкие температуры, большую высоту, влажную жару, пыль, дождь, пыль и дождь, соляной туман и погружение в речную воду. Коррозионная стойкость имеет решающее значение. В настоящее время основные методы антикоррозионной обработки стрелкового оружия включают воронение, твердое анодирование, технологию ионно-контролируемого проникновения, алмазоподобные углеродные покрытия и плазменное азотирование. Особенно для оружия и оборудования, используемого в морских условиях, требование коррозионной стойкости в условиях солевого тумана в течение более 500 часов представляет собой серьезную проблему для традиционных методов нанесения покрытий.

Применение в стволах огнестрельного оружия

Ствол огнестрельного оружия является основным компонентом метательного оружия. Внутренняя структура ствола включает в себя патронник, переходной конус и нарезы, причем патронник и нарезы соединены переходным конусом. Традиционные стволы обычно изготавливаются из высокопрочной легированной стали. Во время выстрела внутренняя поверхность ствола подвергается комбинированному воздействию пороховых газов и снарядов, что приводит к образованию трещин и отслоению покрытия на внутренней стенке ствола. Повреждение канала ствола является результатом многократного воздействия высокотемпературных, высоконапорных и высокоскоростных пороховых газов и снарядов на стенку ствола. Переходной конус и дульный срез обычно первыми выходят из строя.

Для увеличения срока службы ствола наиболее распространенным методом является хромирование канала ствола, однако температура стойкости к окислению хромового покрытия не превышает 500°C. С постоянным увеличением давления в патроннике во время выстрела и экспоненциальным увеличением требований к сроку службы ствола, давление и температура, которым подвергается ствол, также возрастают. Использование высокой твердости, высокой прочности и высокотемпературной химической инертности керамики может эффективно уменьшить эрозию ствола и продлить срок его службы.

Применение в боеприпасах

Основными компонентами боеприпасов являются боевая часть и взрыватель. Боевая часть, как наиболее непосредственный компонент, вызывающий повреждения, в основном состоит из корпуса, осколочных элементов, взрывчатого заряда и взрывателя. Постоянное повышение поражающей способности боевой части всегда было целью разработки оружия. Особенно для осколочных гранат, осколки, образующиеся при взрыве боевой части, являются конечными поражающими элементами, и эффективная технология образования осколков всегда была предметом исследований в этой области.

Четыре основные области применения керамики на основе нитрида кремния.

![]()

Механическая отрасль

Керамика на основе нитрида кремния в основном используется в машиностроении для изготовления клапанов, труб, классификационных колес и керамических режущих инструментов. Наиболее распространенное применение — шарики для подшипников из нитрида кремния. Керамика на основе нитрида кремния широко признана лучшим материалом для подшипников, а самые важные «ключевые элементы» подшипников — шарики из нитрида кремния — являются настоящими «невоспетыми героями», обеспечивающими производительность оборудования. Эти маленькие керамические шарики диаметром от нескольких миллиметров до десятков миллиметров могут показаться незначительными, но благодаря своим свойствам — «легкость, твердость, стабильность и изоляционные свойства» — они играют «ключевую роль» в электромобилях, роликовых коньках, стоматологических бормашинах и даже высококачественных велосипедах.

Аэрокосмическая отрасль

Керамические материалы на основе нитрида кремния обладают такими преимуществами, как высокая прочность, высокая термостойкость и хорошая химическая стабильность, что позволяет им соответствовать жестким требованиям к материалам в аэрокосмической отрасли. Керамика на основе нитрида кремния имеет два классических применения в аэрокосмической отрасли: во-первых, нитрид кремния считается одним из немногих монолитных керамических материалов, способных выдерживать сильные тепловые удары и температурные градиенты, создаваемые водородно-кислородными ракетными двигателями, и используется в соплах ракетных двигателей; во-вторых, превосходные свойства керамики на основе нитрида кремния и композитов на ее основе, такие как термостойкость, волнопроницаемость и несущая способность, делают их одним из новых поколений высокоэффективных волнопроницаемых материалов, находящихся в стадии исследований.

Полупроводниковая отрасль

По мере развития электронных устройств в направлении миниатюризации и повышения производительности, к материалам для корпусирования полупроводников предъявляются все более высокие требования к теплоотводу. Керамика на основе нитрида кремния обладает теплопроводностью до 90-120 Вт/(м·К) и высокой степенью соответствия коэффициенту теплового расширения кристаллов подложки полупроводников третьего поколения SiC, что делает ее предпочтительным материалом для подложек корпусов силовых устройств на основе SiC. На международном рынке доминируют японские компании, такие как Toshiba и Kyocera, в то время как отечественные компании, такие как Sinoma Advanced Materials, добились технологических прорывов.

Помимо того, что керамика на основе нитрида кремния является ключевым материалом для корпусирования, она демонстрирует широкие перспективы применения в оборудовании для производства полупроводников. В процессе обработки полупроводниковых пластин керамика на основе нитрида кремния может использоваться для изготовления высокотемпературных и термостойких нагревательных элементов, отвечающих жестким условиям эксплуатации такого оборудования, как установки химического осаждения из газовой фазы (CVD) и диффузионные печи. Биомедицинская область

Нитрид кремния, как перспективный биокерамический материал, демонстрирует большой потенциал применения в медицинских имплантатах благодаря своим превосходным механическим свойствам и биосовместимости. В частности, нитрид кремния используется в качестве ортопедического биоматериала и успешно применяется в несущих компонентах протезов тазобедренных и коленных суставов для повышения износостойкости и продления срока службы протезов. Кроме того, материалы на основе нитрида кремния используются для стимуляции сращения костей при операциях на позвоночнике. Керамические материалы из нитрида кремния демонстрируют превосходную стабильность и надежность в медицинской области. Нитрид кремния также обладает сильной адгезией к клеткам и остеокондуктивностью, что обеспечивает важную биологическую основу для его применения в костной регенерации. Однако присущая керамике из нитрида кремния хрупкость остается серьезной проблемой для ее применения в костной реконструктивной хирургии. Кроме того, материалы из нитрида кремния трудно разлагаются in vivo, что препятствует врастанию новой костной ткани в место повреждения и ее полному замещению исходного материала, тем самым ограничивая широту его клинического применения.

Почему гидроксид алюминия так эффективен при лечении проблем с желудком?

Оксид алюминия, также известный как глинозем, с химической формулой Al2O3, является вторым по распространенности оксидом в земной коре после диоксида кремния и широко встречается в таких минералах, как полевой шпат и слюда. В промышленности его часто получают путем переработки природного минерального сырья — бокситов.

В более широком смысле оксид алюминия — это общий термин для оксидов и гидроксидов алюминия, класса соединений, состоящих из алюминия, кислорода и водорода. Благодаря множеству форм и свойств, оксид алюминия можно разделить на гидратированный и безводный оксид алюминия.

К распространенным гидратированным оксидам алюминия относятся промышленный гидроксид алюминия, гиббсит, бёмит, псевдобёмит, диаспор, корунд и тохдит. Среди них промышленный гидроксид алюминия, гиббсит и бёмит являются тригидратами оксида алюминия, диаспор и корунд — моногидратами оксида алюминия, а псевдобёмит и тохдит — полигидратами оксида алюминия.

В более широком смысле гидроксид алюминия — это общий термин для моногидрата оксида алюминия (метагидроксида алюминия) и тригидрата оксида алюминия (ортогидроксида алюминия). Гидратированный оксид алюминия не является истинным гидратом оксида алюминия, а скорее подчеркивает кристаллическую структуру гидроксида алюминия, где ионы алюминия и гидроксид-ионы связаны ионными связями, и все гидроксид-ионы эквивалентны. Гидроксид алюминия обычно представляет собой белый порошок, без запаха, нетоксичный, недорогой и широко используемый. Гидроксид алюминия наиболее известен своим использованием в качестве антипирена, добавляемого в полимерные матричные материалы, где он проявляет превосходные огнезащитные свойства.

Вы замечали, что в повседневной жизни гидроксид алюминия часто используется для изготовления лекарств от желудка? Он обладает антацидным, адсорбирующим, местным гемостатическим и язвозащитным действием. Гель гидроксида алюминия может использоваться для нейтрализации желудочной кислоты и оказывает терапевтическое действие при некоторых распространенных заболеваниях желудка.

Принцип прост: гидроксид алюминия — типичный амфотерный оксид; он может реагировать как с кислотами, так и с основаниями. Поэтому гидроксид алюминия может нейтрализовать или буферизовать желудочную кислоту. При реакции гидроксида алюминия с желудочной кислотой образующийся хлорид алюминия оказывает вяжущее действие, что может обеспечить местный гемостаз, но также может вызвать запор в качестве побочного эффекта. Гидроксид алюминия, смешиваясь с желудочным соком, образует гель, который покрывает поверхность язв, создавая защитную пленку. Этот препарат образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка, изолируя её от раздражения и повреждения, вызванных желудочной кислотой, пепсином и другими вредными веществами, способствуя восстановлению и заживлению слизистой оболочки желудка и помогая в лечении гастрита, язвы желудка и других связанных заболеваний.

Во-вторых, ионы алюминия связываются с фосфатами в кишечнике, образуя нерастворимый фосфат алюминия, который затем выводится с калом. Поэтому у пациентов с уремией прием больших доз гидроксида алюминия может уменьшить всасывание фосфатов в кишечнике, тем самым облегчая ацидоз.

Кроме того, наночастицы гидроксида алюминия могут использоваться в качестве носителя лекарственных средств для инкапсуляции лекарств или антигенов, повышая стабильность и целенаправленность действия препаратов. Помимо этого, гидроксид алюминия часто используется в качестве фармацевтического вспомогательного вещества при производстве пероральных лекарственных препаратов и вакцин, обеспечивая стабильность и безопасность лекарственных средств.

Гидроксид алюминия: почему его нельзя использовать напрямую?

Неорганические амфотерные гидроксиды – гидроксид алюминия (Al(OH)3, ATH) – обладают высокоэффективными антипиреновыми, дымоподавляющими и наполняющими свойствами. При термическом разложении он не выделяет токсичных или коррозионных газов и может использоваться в качестве антипирена в полимерных органических материалах. В настоящее время использование ATH в качестве антипирена растет с каждым годом, и ATH стал важнейшим неорганическим антипиреном во всем мире.

Сначала модификация, затем антипирен

Как правило, производители наполняют горючие материалы порошкообразным гидроксидом алюминия (ATH) или покрывают поверхность горючих материалов антипиреном, содержащим ATH, для улучшения огнестойкости полимерных органических материалов.

Кроме того, поскольку ATH содержит три гидроксильные группы (-OH), его поверхность асимметрична и высокополярна. Поверхностные гидроксильные группы обладают гидрофильными и олеофобными свойствами, что делает их склонными к агломерации при добавлении в полимерные органические материалы, что напрямую влияет на механические свойства материала.

Поэтому гидроксид алюминия необходимо модифицировать перед использованием.

Модификация поверхности гидроксида алюминия

Модификация поверхности — одна из ключевых технологий оптимизации свойств неорганических порошковых материалов, играющая решающую роль в улучшении эксплуатационных характеристик и ценности неорганических порошков. Поверхностная модификация неорганических частиц заключается в адсорбции или инкапсуляции одного или нескольких веществ на поверхности неорганических частиц с образованием композитной структуры типа «ядро-оболочка». Этот процесс, по сути, представляет собой композитный процесс с использованием различных веществ.

Типы и характеристики модификаторов

Существует множество типов модификаторов поверхности порошков, но не существует стандартного метода их классификации. Модификаторы для модификации неорганических порошков в основном делятся на две категории: поверхностно-активные вещества и связующие агенты.

(1) Связующие агенты

Связующие агенты подходят для различных композитных систем, состоящих из органических полимеров и неорганических наполнителей. После модификации поверхности связующими агентами повышается совместимость и диспергируемость неорганического материала с полимером. Поверхность неорганического материала становится олеофильной и гидрофобной, что увеличивает его сродство к органическому полимеру.

Связующие агенты разнообразны и могут быть разделены на четыре основные категории в зависимости от их химической структуры и состава: органические комплексы, силаны, титанаты и алюминаты.

(2) Поверхностно-активные вещества

Поверхностно-активные вещества – это вещества, которые могут существенно изменять поверхностные или межфазные свойства материала при использовании в очень малых количествах. К ним относятся анионные, катионные и неионогенные поверхностно-активные вещества, такие как высшие жирные кислоты и их соли, спирты, амины и сложные эфиры. Их молекулярная структура характеризуется длинноцепочечной алкильной группой на одном конце, подобной структуре полимерных молекул, и полярными группами, такими как карбоксильные, эфирные и аминогруппы, на другом конце.

Как можно определить эффект модификации?

Надежен ли модифицированный гидроксид алюминия? Насколько он надежен? Для этого необходимо оценить и охарактеризовать эффект модификации.

В настоящее время огнезащитное действие антипиренов на основе гидроксида алюминия можно оценить прямыми методами, такими как определение кислородного индекса материала, индекса горючести в вертикальной и горизонтальной плоскостях, дымообразования, термогравиметрического анализа и механических свойств при горении; или косвенно, путем измерения поглощения порошка, индекса активации и величины поглощения масла для косвенной оценки эффекта модификации.

(1) Поглощение

Немодифицированный гидроксид алюминия имеет на своей поверхности гидрофильные и олеофобные гидроксильные группы, что позволяет ему растворяться в воде или свободно оседать на дно. После модификации поверхность гидроксида алюминия становится гидрофильной и олеофобной, а его поверхностные свойства полностью противоположны свойствам немодифицированной формы. Он не растворяется и не осаждаться на дно, а может только плавать на поверхности. Однако модифицированный ATH хорошо растворяется или осаждаться в маслах (например, в жидком парафине).

(2) Индекс активации

Немодифицированный ATH обладает очень сильной полярностью благодаря природе своих поверхностных гидроксильных групп (-ОН), что позволяет ему свободно растворяться или осаждаться в воде с аналогичными свойствами. После модификации ATH образует слой липофильных групп, прикреплённых к его поверхности, с инкапсулированными внутри поверхностными гидроксильными группами (-ОН). Чем лучше эффект модификации, тем выше степень покрытия поверхности ATH липофильными группами и тем больше модифицированного ATH плавает на поверхности воды.

(3) Коэффициент абсорбции масла

Для измерения коэффициента абсорбции масла необходимо добавить касторовое масло к ATH и перемешать. До модификации ATH, благодаря своим гидрофильным и олеофобным свойствам, требует большего количества касторового масла для образования сфер. После модификации поверхности он становится гидрофильным и олеофобным, что улучшает диспергируемость АТН в полимере и уменьшает пустоты, образующиеся при агломерации порошка.

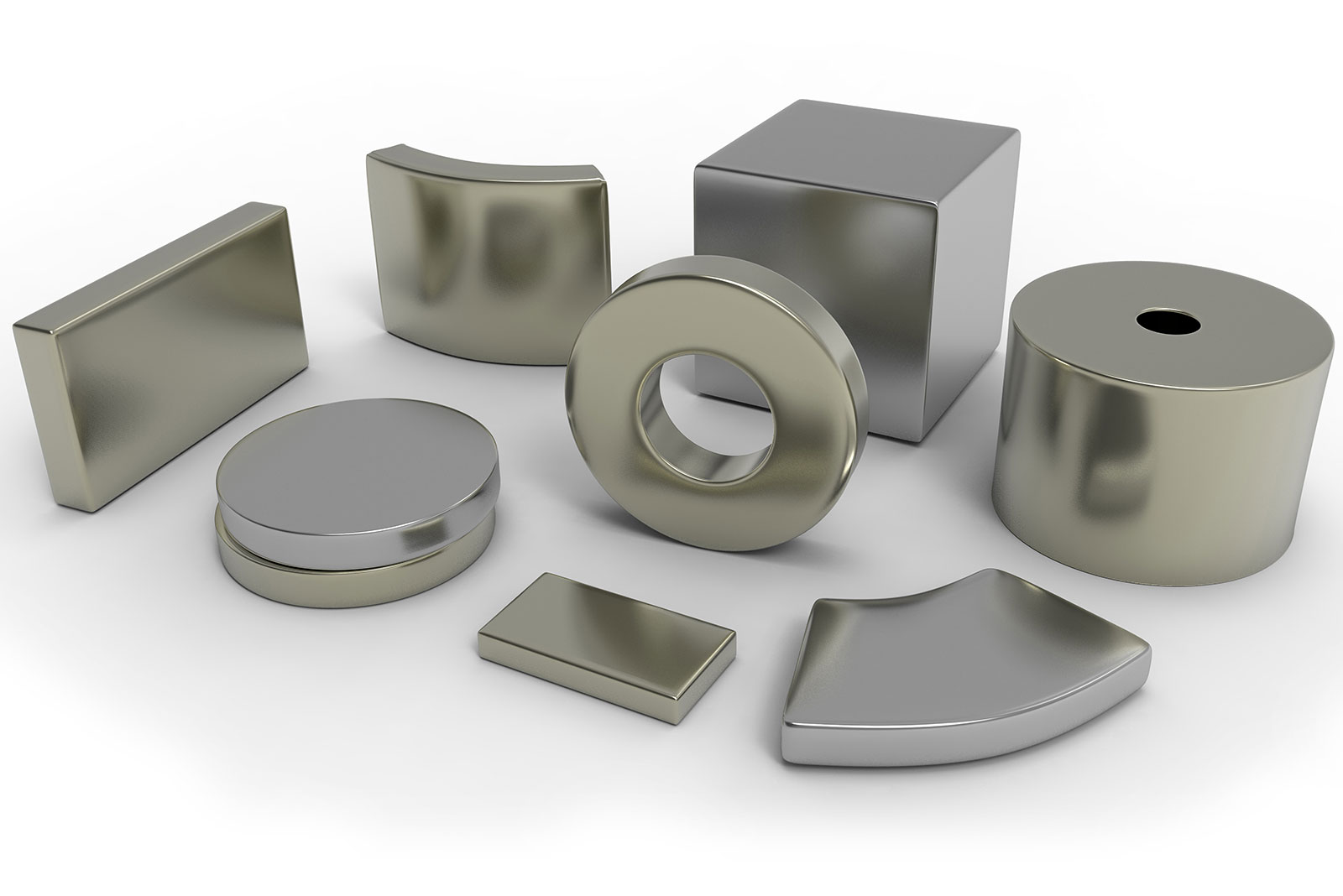

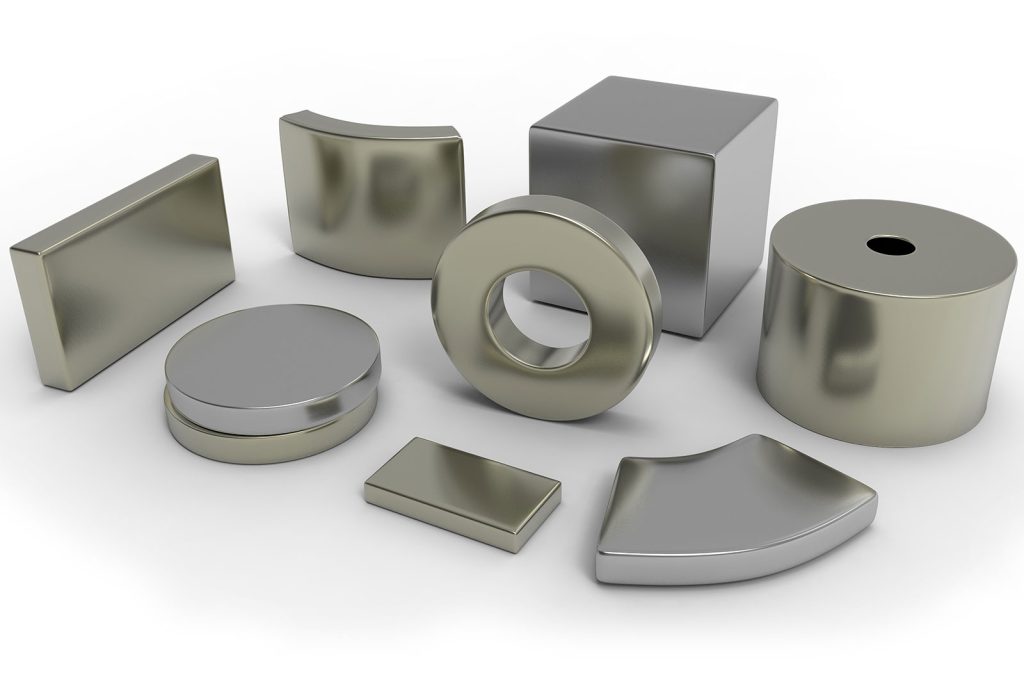

Понимание сверхпрочных материалов — NdFeB

Спеченный NdFeB, как самый ранний и наиболее универсальный метод получения, способствовал быстрому развитию материалов для постоянных магнитов на основе редкоземельных элементов. Спеченный NdFeB, обладающий сильной магнитной анизотропией и низкой стоимостью исходного сырья, стал объектом исследований во многих странах. Спеченные материалы для постоянных магнитов на основе NdFeB производятся методом порошковой металлургии. Выплавленный сплав превращается в порошок и прессуется в прессовку в магнитном поле. Затем прессовка спекается в инертном газе или вакууме для уплотнения. Кроме того, для повышения коэрцитивной силы магнита обычно требуется термическая обработка старением. Технологический процесс выглядит следующим образом: подготовка сырья → плавка → приготовление порошка → прессование → спекание и отпуск → магнитный контроль → шлифование → механическая обработка → гальванопокрытие → готовое изделие.

В отличие от спеченного NdFeB, отдельные частицы порошка магнитной связки должны обладать достаточно высокой коэрцитивной силой. Если многофазная структура и микроструктура, необходимые для высокой коэрцитивной силы, будут серьезно повреждены в процессе приготовления порошка, изготовление качественных магнитных связей станет невозможным. Поэтому, используя метод быстрозакаленного магнитного порошка методом спиннингования расплава, горячий расплавленный сплав сначала заливается или распыляется на высокоскоростной вращающийся медный диск с водяным охлаждением для формирования тонкой полосы толщиной 100 мкм.

Изготовление горячепрессованных/горячедеформированных магнитов требует использования быстрозакаленного магнитного порошка Nd-Fe-B, а не непосредственно литейных сплавов. Применение условий перезакалки (быстрого охлаждения) позволяет получить более мелкие зерна или даже аморфный магнитный порошок. В процессе горячего прессования и горячей деформации зерна нагреваются и растут до размера, близкого к однодоменному, что обеспечивает высокую коэрцитивную силу готового магнита. Процесс горячего прессования включает в себя помещение магнитного порошка в форму и приложение давления при высокой температуре для превращения его в изотропный магнит с высокой плотностью.

Применение

Двигатели с постоянными магнитами

В двигателях с постоянными магнитами использование постоянных магнитов для возбуждения не только снижает энергопотребление и экономит энергию, но и улучшает характеристики двигателя.

Магнитные машины

Магнитные машины работают за счет силы отталкивания одноименных полюсов или силы притяжения разноименных полюсов магнитов. Для этого требуются постоянные магниты с высокой остаточной намагниченностью и высокой собственной коэрцитивной силой. Кроме того, благодаря принципу притяжения разноименных полюсов, магнитные приводы могут быть построены с использованием бесконтактной передачи, что обеспечивает такие преимущества, как отсутствие трения и шума. Поэтому высокопроизводительные магниты Nd-Fe-B широко используются в приводных компонентах горнодобывающей техники, магнитных подшипниках гироскопов и турбин спутников и космических аппаратов, а также в подшипниках роторов центробежных насосов для поддержания работы сердца в медицинском оборудовании.

Авиакосмическая промышленность

Редкоземельные постоянные магниты незаменимы для запуска ракет, спутникового позиционирования и коммуникационных технологий. Высокоэффективный спеченный Nd-Fe-B особенно полезен в микроволновых системах передачи/приема радиолокационных станций. Используя комбинированное воздействие постоянного и переменного микроволнового магнитного поля, возникает ферромагнитный резонанс, что позволяет изготавливать микроволновые циркуляторы, изоляторы и т. д. Бытовая электроника

Бытовая электроника 3C всегда была важной отраслью переработки спеченного NdFeB. Спеченный NdFeB обладает такими характеристиками, как высокая магнитная энергия, что соответствует тенденциям миниатюризации, снижения веса и уменьшения толщины изделий бытовой электроники 3C. Он широко используется в таких электронных компонентах, как VCM, линейные двигатели мобильных телефонов, камеры, наушники, динамики и приводы шпинделей.

Переработка отходов неодима и железа и бора: сокровищница, которую нельзя пропустить

Постоянные магниты из неодима и железа (NdFeB) широко используются в ветроэнергетике, новых энергетических автомобилях и электронных изделиях благодаря своим превосходным магнитным свойствам, что дало им титул «Короля магнитов». Однако процент брака в процессе производства магнитов NdFeB достигает 30%, что в сочетании с их ограниченным сроком службы приводит к образованию большого количества отходов NdFeB.

Эти отходы содержат до 30% редкоземельных элементов, что значительно превышает содержание в первичных редкоземельных рудах, что делает их высокоценным вторичным ресурсом. Эффективное извлечение редкоземельных элементов из отходов NdFeB имеет решающее значение для обеспечения безопасности ресурсов редкоземельных элементов, снижения загрязнения окружающей среды и содействия устойчивому развитию.

Характеристики и источники отходов NdFeB

Отходы NdFeB в основном образуются из лома, бракованной продукции и снятых с производства электронных изделий, содержащих магниты. Их химический состав сложен; Помимо основных редкоземельных элементов Nd и Pr, для повышения коэрцитивной силы часто добавляют такие элементы, как Dy и Tb, а для улучшения общих характеристик – такие элементы, как Co, Al и Cu. В зависимости от содержания редкоземельных элементов (РЗЭ) отходы NdFeB можно разделить на три категории: низкое содержание редкоземельных элементов (РЗЭ < 20%), среднее содержание редкоземельных элементов (20–30%) и высокое содержание редкоземельных элементов (> 30%).

В настоящее время процессы переработки отходов NdFeB в основном подразделяются на пирометаллургические, гидрометаллургические и новые технологии переработки.

(I) Пирометаллургические процессы переработки

Пирометаллургическая переработка заключается в отделении редкоземельных элементов от железа посредством высокотемпературных реакций. Основные методы включают селективное окисление, разделение хлорированием, жидкое легирование и разделение шлаком и металлом.

Селективное окисление основано на том, что редкоземельные элементы имеют гораздо более высокое сродство к кислороду, чем железо. При высоких температурах редкоземельные элементы селективно окисляются с образованием оксидов, которые затем отделяются от металлического железа. Накамото и соавторы успешно получили смешанные оксиды редкоземельных элементов с чистотой более 95% и степенью извлечения более 99% благодаря точному контролю парциального давления кислорода.

Разделение хлорированием основано на сильном сродстве редкоземельных элементов к хлору. Хлорирующие агенты, такие как NH4Cl, FeCl2 или MgCl2, используются для перевода редкоземельных элементов в хлориды перед разделением. Уда использовал FeCl2 в качестве хлорирующего агента, реагирующего при 800 °C, что позволило достичь степени извлечения редкоземельных элементов 95,9% и чистоты продукта более 99%.

Метод жидкого сплавления основан на разнице в сродстве редкоземельных элементов к железу к другим металлам для эффективного обогащения и разделения редкоземельных элементов и железа. Редкоземельный элемент Nd может образовывать различные легкоплавкие сплавы с Ag, Mg и т. д.

Метод разделения шлака и металла основан на том, что редкоземельные элементы в отходах NdFeB легче соединяются с кислородом. Все металлы в отходах NdFeB преобразуются в оксиды металлов. Одновременно, под действием высокой температуры шлакообразующего агента, оксиды железа преобразуются в металлическое железо за счет регулирования восстановительных условий.

(II) Процесс мокрого восстановления

Мокрое восстановление в настоящее время является наиболее распространенным методом, включающим в себя, главным образом, метод полного растворения, метод избирательного растворения в соляной кислоте, метод осаждения двойной солью и метод экстракции растворителем.

(III) Новые процессы переработки

Новые технологии переработки направлены на решение проблем высокого энергопотребления и высокого уровня загрязнения, связанных с традиционными методами, включая водородный взрыв, биовыщелачивание и электрохимические методы.

Сравнение различных процессов переработки и их воздействия на окружающую среду

Пирометаллургические процессы характеризуются низкой производительностью и большой производительностью, но высоким энергопотреблением и сложностью разделения отдельных редкоземельных элементов; гидрометаллургические процессы характеризуются высокой степенью извлечения и чистотой продукта, но высоким расходом кислоты и высокими затратами на очистку сточных вод; новые процессы, такие как биовыщелачивание и электрохимические методы, являются экологически безопасными, но в основном находятся на стадии лабораторных исследований и пока не получили широкого распространения.

С точки зрения воздействия на окружающую среду, традиционные процессы переработки часто используют сильные кислоты, сильные щелочи и высокие температуры, что приводит к образованию большого количества жидких отходов и газообразных отходов, увеличивая нагрузку на окружающую среду. Поэтому разработка экологичных и экономичных процессов переработки имеет решающее значение.

Переработка отходов NdFeB — ключевой способ решения проблемы дефицита редкоземельных ресурсов и снижения загрязнения окружающей среды. Благодаря технологическим инновациям и соответствующему политическому руководству отрасль переработки NdFeB будет развиваться в направлении экологичности, низкой стоимости, коротких процессов и высокой степени извлечения, что придаст новый импульс устойчивому развитию.

Применение и разработка неорганических порошковых материалов в резиновой промышленности

Каучук широко используется в транспорте, машиностроении, электронике, оборонной промышленности и других отраслях народного хозяйства. Однако каучук имеет и существенные недостатки, такие как слабые межмолекулярные силы, большой свободный объем и плохая способность к самокристаллизации, что приводит к низким прочности и модулю упругости, а также к низкой износостойкости резиновых материалов. Поэтому для удовлетворения требований этих применений необходимо добавлять неорганические неметаллические наполнители.

В целом, неорганические неметаллические наполнители в резине выполняют следующие функции: армирование, наполнение (увеличение объема) и снижение стоимости, улучшение технологических характеристик, регулирование вулканизационных характеристик и придание специальных свойств.

Наиболее часто используемые неорганические неметаллические минеральные наполнители в резине

(1) Диоксид кремния

В настоящее время диоксид кремния является вторым по распространенности армирующим агентом в резиновой промышленности после технического углерода. Химическая формула диоксида кремния — SiO₂·nH₂O. Структура его частиц содержит множество пустот. Когда эти пустоты находятся в диапазоне от 2 до 60 нм, они легко соединяются с другими полимерами, что является основной причиной использования диоксида кремния в качестве армирующего агента. В качестве армирующего агента диоксид кремния может значительно повысить износостойкость и сопротивление разрыву материалов. Он также может значительно улучшить механические свойства шин и широко используется в транспортных средствах, приборах, аэрокосмической промышленности и других областях.

(2) Легкий карбонат кальция

Легкий карбонат кальция — один из первых и наиболее широко используемых наполнителей в резиновой промышленности. Добавление большого количества легкого карбоната кальция в резину позволяет увеличить объем продукта, тем самым экономя дорогостоящий натуральный каучук и снижая затраты. Резина с легким карбонатом кальция для наполнения может обладать более высокой прочностью на разрыв, износостойкостью и прочностью на разрыв, чем вулканизаты из чистого каучука. Он оказывает значительное армирующее действие как на натуральный, так и на синтетический каучук, а также может регулировать консистенцию. В кабельной промышленности он может обеспечить определенный уровень изоляции. (3) Каолин

Каолинит — это водный алюмосиликат, распространенный глинистый минерал. Его практическое применение в резине повышает эластичность, барьерные свойства, относительное удлинение и прочность на изгиб. Добавление модифицированного каолинита в бутадиен-стирольный каучук (SBR) значительно улучшает относительное удлинение, прочность на разрыв и твердость по Шору, а также продлевает срок его службы.

(4) Глина

Глина может добавляться в процессе производства шин в зависимости от требований технологического процесса. Глина используется в качестве наполнителя для снижения затрат. Однако для улучшения сцепления с резиной необходимо использовать активированную глину. Активированная или модифицированная глина может частично заменить технический углерод в составе резиновой смеси.

Исследования показывают, что с увеличением количества глины твердость, 300%-ное напряжение растяжения и прочность на растяжение резиновой смеси несколько снижаются, но это можно компенсировать корректировкой системы вулканизации. Использование глины в составе протектора после оптимизации системы также может снизить сопротивление качению.

(5) Сульфат бария

Он может эффективно повышать устойчивость к старению и атмосферным воздействиям резиновых изделий, таких как резина для шин и ремни. Кроме того, он может улучшить гладкость поверхности резиновых изделий. В качестве порошкообразного наполнителя для резины он не только повышает скорость нанесения порошка, но и обладает очевидными преимуществами с точки зрения экономической эффективности.

(6) Тальк

Тальк обычно подразделяется на промышленный тальк общего назначения и ультратонкий тальк. Первый, как наполнитель для резины, не играет армирующей роли и оказывает незначительное влияние на улучшение физических свойств резины. Поэтому промышленный тальк общего назначения часто используется в качестве разделительного агента. Ультратонкий тальк, напротив, обладает хорошим армирующим эффектом. При использовании в качестве наполнителя для резины прочность резины на разрыв равна прочности, создаваемой диоксидом кремния.

(7) Графит

Графит относится к пластинчатым силикатным неметаллическим минералам и обладает хорошей теплопроводностью, электропроводностью и смазывающей способностью. Использование графита в качестве наполнителя резины осуществляется по технологии, аналогичной той, которая используется для монтмориллонита: графит измельчается до наночастиц с помощью специальной технологии. Сочетание этих наночастиц с резиновой матрицей значительно улучшает различные функциональные свойства резины. Например, значительно улучшаются электропроводность, теплопроводность, воздухонепроницаемость и механические свойства.

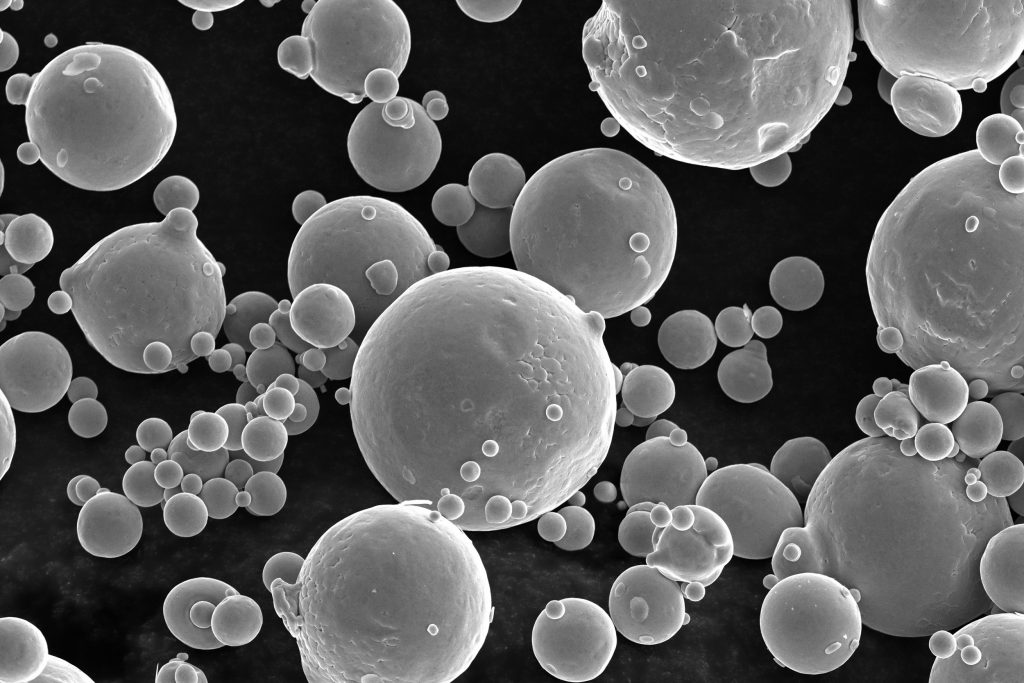

Типы и области применения технологии сфероидизации порошков

Технология сфероидизации порошков, неотъемлемая часть современной промышленности и науки, позволяет улучшить поверхностные характеристики и физические свойства порошков, оптимизировать эксплуатационные характеристики материалов и удовлетворить многофункциональные требования. В настоящее время технология сфероидизации порошков проникла во многие области, включая фармацевтику, пищевую промышленность, химическую промышленность, охрану окружающей среды, материаловедение, металлургию и 3D-печать.

Технология получения сферических порошков включает в себя множество дисциплин, включая знания в области химии, материаловедения и машиностроения. Ниже мы рассмотрим различные технологии, используемые в сфероидизации порошков.

Механический метод формования

Механические методы формования в основном используют ряд механических сил, таких как столкновение, трение и сдвиг, для пластической деформации и адсорбции частиц. Непрерывная обработка приводит к образованию более плотных частиц, а острые края постепенно сглаживаются и закругляются под действием ударной силы. Механические методы формования используют высокоскоростные ударные мельницы, мельницы с перемешиванием сред и другое измельчающее оборудование для получения тонкодисперсных порошковых материалов. В сочетании с сухим и мокрым измельчением эти методы позволяют получать порошковые материалы с более мелким размером частиц, более узким распределением размеров и определенной степенью сфероидизации.

Механическое формование широко применяется для сфероидизации и формования частиц природного и искусственного графита, а также цемента. Оно также подходит для дробления и измельчения хрупких металлических и сплавных порошков. Механическое формование позволяет использовать широкий спектр недорогого сырья, полностью используя имеющиеся ресурсы. Этот метод обладает такими преимуществами, как простота, экологичность и промышленная масштабируемость. Однако этот метод не очень селективен к используемым материалам и не может гарантировать сферичность, насыпную плотность и выход готовых частиц. Поэтому он подходит только для получения сферических порошков с более низкими требованиями к качеству.

Распылительная сушка

Распылительная сушка заключается в распылении жидкого вещества в капли, которые затем быстро испаряются в потоке горячего воздуха, затвердевая в твердые частицы. Преимуществами распылительной сушки являются простота и легкость управления свойствами продукта. В основном он используется в области взрывчатых веществ военного назначения и аккумуляторов.

Газофазная химическая реакция

Газофазная химическая реакция использует газообразное сырье (или испаряет твердое сырье в газообразное состояние) для получения желаемого соединения посредством химической реакции. Это соединение затем быстро конденсируется для получения ультрадисперсных сферических порошков различных веществ.

Гидротермальный метод

Гидротермальный метод использует реактор, работающий в условиях высокой температуры и давления, с водой или органическим растворителем в качестве реакционной среды для химической реакции. Размер частиц можно эффективно контролировать, регулируя такие параметры, как температура гидротермальной обработки, время гидротермальной обработки, pH и концентрация раствора.

Метод осаждения

Метод осаждения заключается в соединении ионов металлов со специфическим осадителем посредством химической реакции в растворе, в результате чего образуются мельчайшие полутвердые коллоидные частицы и формируется стабильная суспензия. Затем, путем дальнейшего регулирования условий реакции осаждения, таких как статическое старение, медленное перемешивание или изменение среды раствора, эти коллоидные частицы постепенно агрегируют и приобретают сферическую форму, образуя первичный сферический осадок. Полученный осадок затем сушат или прокаливают для получения сферического порошкообразного материала.

Золь-гель метод

Золь-гель метод обычно включает три стадии: приготовление золя, образование геля и образование сферического порошка. Термическая обработка может дополнительно улучшить структуру и свойства сферического порошка, позволяя точно контролировать размер и морфологию частиц.

Метод микроэмульсии

Метод микроэмульсии представляет собой метод приготовления двухфазной системы «жидкость-жидкость». Этот метод включает добавление органического растворителя, содержащего растворенный прекурсор, к водной фазе для образования эмульсии, содержащей мельчайшие капли. Затем в результате нуклеации, коалесценции, агломерации и термической обработки образуются сферические частицы. Микроэмульсионные методы широко используются для получения наночастиц и органо-неорганических композитных материалов.

Плазменная сфероидизация

В связи с быстрым развитием высоких технологий и острой потребностью в новых наноматериалах и новых процессах получения, исследования и применение плазмохимии привлекают всё большее внимание. Плазменная сфероидизация, характеризующаяся высокой температурой, высокой энтальпией, высокой химической активностью и контролируемыми атмосферой и температурой реакции, идеально подходит для получения высокочистых мелкодисперсных сферических порошков.

Другие методы включают дефлаграцию, гранулирование в газовом пламени, ультразвуковое распыление, центробежное распыление, резку проволокой, штамповку и переплавку, а также импульсное микропористое распыление.

Как модифицировать поверхность порошка нитрида кремния?

![]()

Модификация поверхности порошка нитрида кремния в первую очередь включает обработку поверхности порошка различными физическими и химическими методами для улучшения физических и химических свойств частиц.

Модификация поверхности позволяет снизить взаимное притяжение между частицами порошка, что способствует лучшему диспергированию порошка в среде и улучшает диспергируемость порошковой суспензии. Она также может повысить поверхностную активность порошка нитрида кремния, повышая его совместимость с другими веществами и, таким образом, приводя к появлению новых свойств.

Основной принцип модификации поверхности порошка заключается в том, что взаимодействие порошка с модификатором поверхности улучшает смачиваемость поверхности порошка и улучшает его диспергирование в водных или органических средах.

1. Модификация поверхностного покрытия

Технология модификации поверхностного покрытия использует физическую или химическую адсорбцию для равномерного закрепления материала покрытия на поверхности покрываемого объекта, образуя равномерный и сплошной слой покрытия. Слой покрытия, образующийся в процессе нанесения покрытия, обычно представляет собой монослой.

Модификация покрытий обычно подразделяется на неорганическую и органическую. Нанесение неорганических покрытий, в первую очередь, предполагает нанесение соответствующих оксидов или гидроксидов на поверхность керамических частиц для модификации порошка, но эта модификация влияет только на физические свойства. Нанесение органических покрытий, в свою очередь, предполагает выбор органических веществ в качестве материалов покрытия. Эти органические вещества связываются с группами на поверхности частиц порошка и селективно адсорбируются на поверхности, придавая порошку свойства слоя покрытия.

Эта технология модификации отличается низкой стоимостью, простотой и лёгкостью контроля, но конечные результаты часто ограничены.

2. Обработка поверхности кислотой и щелочью

Для процессов формования керамики обычно требуются керамические шликеры с высоким содержанием твёрдых частиц и низкой вязкостью. Плотность заряда на поверхности порошка существенно влияет на реологические свойства и дисперсность шликера. Промывка поверхности керамического порошка (кислотная и щелочная обработка) может изменить свойства поверхностного заряда порошка. Как следует из названия, этот метод модификации включает тщательное перемешивание и промывку порошка нитрида кремния растворами кислот или щелочей различной концентрации.

В то же время щелочная обработка определенной концентрации также может вступать в реакцию с поверхностью керамических порошков. Исследования Ван Юнмина и соавторов показали, что щелочная промывка может снизить содержание силанолов на поверхности порошка карбида кремния, снижая его степень окисления, изменяя электростатическое отталкивание между частицами и улучшая реологические свойства суспензии.

3. Модификация диспергатора

Учитывая различия между различными типами керамических порошков, выбор подходящего диспергатора или разработка нового играет ключевую роль в увеличении содержания твердой фазы в керамической суспензии. Тип и количество добавляемого диспергатора могут существенно влиять на свойства керамики.

Диспергаторы, как правило, имеют как гидрофильную, так и гидрофобную структуру, и именно посредством взаимодействия между этими гидрофильными и гидрофобными группами они регулируют дисперсионные свойства керамической суспензии. К диспергаторам относятся поверхностно-активные вещества или полимерные электролиты, причем поверхностно-активные вещества бывают катионными и анионными.

Полимерные электролиты включают поливинилсульфоновую кислоту, полиакриловую кислоту, поливинилпиридин и полиэтиленимин. Диспергаторы могут вступать в реакции адсорбции с поверхностью порошка, включая химическую и физическую адсорбцию, используя межчастичные силы (силы Ван-дер-Ваальса и электростатическое отталкивание) и потенциальные стерические эффекты.

4. Модификация гидрофобности поверхности

Модификация гидрофобности поверхности включает преобразование гидроксильных групп керамического порошка в гидрофобные группы, такие как углеводородные, длинноцепочечные алкильные и циклоалкильные. Эти органические группы связываются с поверхностью керамического порошка, оказывая сильный гидрофобный эффект, что обеспечивает лучшее диспергирование в дисперсионной среде и предотвращает агломерацию.

При прививке полимеров на поверхность порошка нитрида кремния длинные полимерные цепи прикрепляются к поверхности порошка, в то время как гидрофильные цепи на других концах выходят в водную среду. На протяжении всего процесса диспергирования частицы порошка испытывают как межчастичное отталкивание, так и стерические препятствия, создаваемые длинными полимерными цепями, что приводит к лучшему диспергированию суспензии.